ゼロから始めるFactorioの回路構築(累積回路編)

[Factorio] [2025/10/2 19:30]

前回の記事では回路から「現在の」状態を取得していろいろな判断をする回路をご紹介した。

この記事では、「過去に」入力された信号を全て累積する累積回路を使った回路をご紹介する。

ちなみに「累積回路」という名前は今決めた。軽く調べたが、適当な名前がなさそうだったからこう呼ぶことにする。

2025/10/31更新:

記事をV2.0.72向けに更新しました。

V1.1以降の差分はこちらの記事にまとめました。

🚀のマークがついているのはDLC「SpaceAge」の機能です。

基本編 > 入力・出力編 > テクニック編 > 算術回路編 > 条件回路編 > 実践例編 > 累積回路編

累積回路とは

累積回路には、今までに入力された信号を累積(合計)する機能がある。

例えばインサータには「今掴んだアイテムの数」の信号を出力する機能があるが、

累積回路を組み合わせることで「今までに掴んだアイテムの数」の信号を出力できるようになる。

これにより、例えば「今までに1500個のアイテムを取り出した」という情報を得たり、

「アイテムを1万個積むごとに列車を1回発車させる」といった回路が組めるようになる。

累積回路は、累積回路というアイテムがゲームにあるのではなく、算術回路にひと工夫して作ることが出来る。

① 算術回路を1つ設置し、その入力と出力をレッドケーブルでつなぐ。

② 算術回路に「 それぞれ+0を

それぞれ+0を それぞれ出力」という式を設定する。

それぞれ出力」という式を設定する。

たったこれだけである。

完成した累積回路。算術回路1個とレッドワイヤー1本で簡単に作れる。

ちなみに算術回路には電気が要るので、別途電柱を置いて電力を供給してほしい。

それでは実際に「今までに掴んだアイテムの数」を数えてみよう。

ベルトとインサータを円を描くように配置する。

近くに累積回路を設置し、インサータとレッドワイヤーで繋いでおく。

インサータの回路設定を開き「✅掴んでいるアイテムを取得する、パルス」と設定する。

あとは、ベルトに適当なアイテムを載せれば実験はスタートだ。

インサータがアイテムを掴むたびに「今掴んだアイテムの数」の信号が回路に流れ、

それを累積回路が「今までに掴んだアイテムの数」として累積し続ける様子が確認できるだろう。

インサータがアイテムを掴むと掴んだアイテムの信号が回路に出力され、累積回路に累積されていく。

算術回路にマウスを当てると、画像右上のように算術回路が累積している情報を表示できる。

この画像では、このインサータは今までに鉄板を69枚、銅板を48枚、鋼鉄を24本掴んだことがわかる。

累積回路が正しく動いていれば、インサータがアイテムを掴むたびに掴んだ分だけ信号が増えていくはずである。

なお、もし掴んだアイテムの数と信号の増え方が一致しない場合は、インサータの読み取りモードが「パルス」になっているか確認しよう。

読み取りモード「パルス」ではインサータはアイテムを掴んだ瞬間に1度だけ信号を出力するので、

足し算も1度だけとなり、掴んだアイテムの数が正しく累積回路に累積される。

読み取りモード「ホールド」ではインサータはアイテムを掴んでいる間ずっと信号を出し続けるため、

累積回路はその間ずっと足し算を繰り返してしまい、実際に掴んだアイテムの数十倍の数を累積してしまう。

累積回路の仕組みは実に簡単である。

① 算術回路には「 それぞれ+ゼロを

それぞれ+ゼロを それぞれ出力」という式が設定されているから、

算術回路に入力された信号は元の数字+0、つまり元の数字のまま算術回路から出力される。

それぞれ出力」という式が設定されているから、

算術回路に入力された信号は元の数字+0、つまり元の数字のまま算術回路から出力される。

そして算術回路の出力がレッドワイヤーを介して算術回路の入力に繋がっているから、出力された信号は結局算術回路に戻ってくる。

つまり算術回路には同じ信号が無限ループし続けることになる。

② 以前の記事で説明した通り、ひとつの回路に複数の出力があると信号は足し算されるので、

「無限ループの信号」と「それ以外の信号」が混ざると信号が足し算され、それが無限ループに入力される。

これにより、入力された信号が無限ループの中にどんどん溜まっていく仕組みである。

式に「 それぞれ」が使われているので、

上記画像のように鉄板と銅板と鋼鉄など複数のアイテムの信号が入力された場合はアイテムごとにそれぞれ累積が行われる。

それぞれ」が使われているので、

上記画像のように鉄板と銅板と鋼鉄など複数のアイテムの信号が入力された場合はアイテムごとにそれぞれ累積が行われる。

「 それぞれ」を使わず、例えば「鉄板+ゼロを鉄板として出力」のような具体的なアイテムの式を設定すれば、

鉄板の枚数だけを累積しそれ以外は無視する累積回路を作ることもできるので、特定のアイテムだけを数えたい場合はこちらがおすすめである。

それぞれ」を使わず、例えば「鉄板+ゼロを鉄板として出力」のような具体的なアイテムの式を設定すれば、

鉄板の枚数だけを累積しそれ以外は無視する累積回路を作ることもできるので、特定のアイテムだけを数えたい場合はこちらがおすすめである。

累積値をゼロに戻したい場合は、いったん算術回路を撤去し直後に「元に戻す」(キーボードの場合CTRL+Z)で再設置すると楽である。

停電が起きた場合、算術回路は入力信号を無視し、停電前の信号を出力し続ける。

このため停電が起きても累積値がリセットされてしまう心配はないが、停電中の信号は累積されないので注意しよう。

以上が、累積回路の基本的な説明である。

以下では、この回路を便利に使うテクニックをご紹介したい。

これまでに打ち上げたロケットの数を数える

ある程度ゲームに慣れてきた工場長は、ロケットを1発打ち上げただけでは満足せず、2発も3発も打ち上げるはずである。

ただ、これが100発、1000発となってくると、だんだん数え切れなくなってくる。

そんなときこそ累積回路の出番である。早速、いままでに打ち上げたロケットの数を数える回路を作ってみよう。

残念ながら、ロケット発射台には「ロケットを発射したとき信号を出す」ような機能は存在しないので、

厳密な意味で「ロケットが発射された回数を数える」ことは出来ない。

しかし組立機で人工衛星を作る場合、組立機から完成品を取り出すインサータに「アイテムを掴んだ時に信号を出力させる」ことなら出来るので、

正確な言い方をするなら「今までに組立機から取り出した人工衛星の数」を数える累積回路を作ることにしよう。

やることは簡単で、既に上記でお見せした通り累積回路とインサータを繋ぐだけである。

人工衛星を作る組立機の取り出し用インサータにレッドワイヤーを繋ぎ、累積回路に繋ぐ。

インサータには「✅掴んでいるアイテムを取得する、パルス」を設定する。

そうすれば、組立機から衛星が出てくるたびにインサータから「人工衛星が1」という信号が出力され、

それが累積回路で合計されることで、今までに組み立てられた人工衛星の数がわかる。

数を知りたい時は累積回路にマウスを合わせれば、回路に記憶された衛星の数が画面右の情報ウィンドウに表示される。

上記画像の場合は、今までに37発の人工衛星を作ったことがわかる。

数を数えるだけなら、たったこれだけでOKである。

数字を7セグで表示する

上記で数を数えることができたが、これだけだと味気ないので、せっかくだから7セグ表示も追加してみよう。

7セグというのは「日」の字の形で0から9までの数字を表示する、いわゆる「デジタル数字」のことである。

点いたり消えたりする棒(セグメント)が7本あるので7セグと呼ばれている。

実際の工場での運用風景と、その簡略図。いままでに約5万発のロケットを打ち上げたことがわかる。

これだけ打ち上げたら、そろそろ地球から救助船が来てもいいころだと思うのだが…。もしかして地球滅んでる?

簡略図に合わせた建設計画はこちら。

数値を7セグで表示するには、まず数値をそれぞれの位ごとに分ける必要がある。

例えば「52586」を表示したいなら、万の位は5、千の位は2、百の位は5、十の位は8、一の位は6、という具合である。

数値の位分けは、算術回路の「%」(割り算の余り)の出番である。

例えば「52586」という数字の一の位は「6」だが、これは52586を10で割った答えの「余り6」として算出できる。

よって算術回路としては、「衛星の数%10」を計算すれば一の位を得ることができる。

十の位の8は、52586をいったん10で割って「5258」とし、これを10で割ると「余り8」が得られるから、算術回路を2台使えば計算できるとわかる。

百の位の5は、同様に52586をいったん100で割って「525」とし、これを10で割ると「余り5」が得られる。千、万の位も同様である。

ちなみに、算術回路による割り算は小数点以下切り捨てなので、端数が出る心配はない。

簡略図を再掲。この図の左半分には、6台の算術回路が書かれている。

一番左の1台は累積回路で、これまでに製造された衛星の数を数えるためのもの。

その右の最上段の算術回路は、「衛星の数÷10000を5という特殊アイテム信号として出力」している。

その下の算術回路は「衛星の数÷1000を4という特殊アイテム信号として出力」している。

以下、3と2も同様である。

(ちなみに一の位は1で割る必要はない。1で割っても元のままだから、累積回路の衛星の数をそのまま使えばいい。)

そして最下段の算術回路は「 それぞれ」を使い、上記した信号それぞれを10で割った余りに変換している。

それぞれ」を使い、上記した信号それぞれを10で割った余りに変換している。

こうすれば、例えば衛星の数が「52586」であったなら、5は5、4は2、3は5、2は8、衛星は6、という位ごとの数値が得られることになる。

次は、これをセグメント(直線)ごとの点灯/消灯信号に変換してみよう。これには定数回路を使う。

説明の前に、まず7セグのそれぞれのセグメントに名前を付けておこう。

ここでは、「 日 」の形の一番上の横線「  ̄ 」をセグメントAと呼ぶ。そこから時計周りに外周の各直線をセグメントB~Fと呼ぶ。

(デジタル数字の縦棒は上半分と下半分の2セグメントに分かれていることに注意。)

真ん中の横線「 ― 」はセグメントGと呼ぶ。

簡略図中央の定数回路には、AからGまでそれぞれ以下表のとおり信号を出力させる。

| A | -1,212,153,856 |

|---|---|

| B | -104,857,600 |

| C | -541,065,216 |

| D | -1,228,931,072 |

| E | -1,568,669,696 |

| F | -1,900,019,712 |

| G | 1,052,770,304 |

まるで暗号のようだが、これらの数字はなんだろうか。

電気に詳しくない人でも、「コンピューターの中では、すべてが1か0かで表される」という話は聞いたことがあると思う。

上記の値は、A~Gの各セグメントを「光らせる」ときは「1」、「光らせない」ときは「0」で表したデータを、

7セグに表示させたい0から9までの10文字分つなげた数字である。

これ以上詳しい説明は省くが、重要なのはこれらの数字を「7セグに表示させたい数字」の分だけ左ビットシフトすると、

その値がマイナス値かどうかで各セグメントを「光らせるか、光らせないか」がわかる点である。

例えば「5」を表示させたい場合、Aの「-1,212,153,856」を左に5ビットシフトすると「-134,217,728」になるのだが、

これはマイナス値なので、「5を表示する場合、セグメントA(一番上の横棒)は光らせる」という具合である。

B~Gまでのセグメントも同様に、それぞれの信号を表示したい数字の分だけビットシフトした結果がマイナスかどうかで、光らせる/光らせないを判断できる。

ちなみに「0」を表示させたい場合は各数値を左に0ビットシフトする。

その場合各数値は何も変動しないのだが、

上記表を見るとA~Fまではマイナス値でGだけがマイナスではないから、

よってセグメントA~F(=外周全部)を光らせ、セグメントG(真ん中の横線)は光らせなければよいとわかる。

7セグで外周全部だけが光ったらどんな数字が表示されるかを考えれば、仕組みにご納得いただけるだろう。

なお左ビットシフトは算術回路の「<<」演算子で計算できる。

再び簡略図。

万の位の各セグメント点灯計算では「 それぞれ」を使い、AからGまでの各信号をそれぞれ万の位に表示させたい5の値で左ビットシフトしている。

それぞれ」を使い、AからGまでの各信号をそれぞれ万の位に表示させたい5の値で左ビットシフトしている。

「日」の字に配置された各ランプは、それぞれ自身のセグメントの信号がマイナスなら光るよう点灯条件を設定しているので、計算結果に基づいてランプが光る。

ちなみにランプに色を付けたい場合は、定数回路に色信号を追加し、各ランプの「色の使用」に✅を入れておこう。

これで、今までに打ち上げたロケットの数をデカデカと表示することが可能になる。

もちろんロケット以外の数字も表示できるので、例えば蓄電池の電池残量を1%刻みで表示し、20%を切ったら数字が赤くなるようにしたりすると、

最高にドキドキする夜を過ごすことができるだろう。

せっかく思いついたので実際やってみた。電池残量50%以下で黄色、20%以下で赤になる。

色の切り替え方法は前回の記事に書いた一灯式残量表示器の応用。

ちなみに百の位は電池残量が100の時だけ光ればいいので条件回路で「電池残量=100」を判定させて手抜きした。

10%未満の時は十の位が光らないおまけつき。建設計画。

寿司ベルトでアイテムを混在させて送る

累積回路の有用な使い方のもうひとつが通称“寿司ベルト”。 これは回転寿司の要領で、1本のベルトに複数のアイテムを混在させて送る技術である。

ベルトにアイテムを流すとき、量が多すぎると詰まって流れが悪くなり、少なすぎると途中で消費されて、

どちらにしてもうまく行き渡らない、といった現象は熟練の工場長なら容易に想像がつくだろう。

ではどうすればよいか。ちょうどいい数のアイテムを流せばいい。

ベルトにレッドワイヤーを繋いで「ホールド(全ベルト)」モードにすると、ベルトに載っているアイテムの総数が信号として得られる。

その信号をインサータの有効/無効条件に設定することで、ベルト上のアイテムが減ったらインサータが有効化してアイテムをベルトに追加し、

ベルト上のアイテムが増えたらインサータが無効化して停止することで、ベルト上のアイテム数をちょうどいい程度に保つ、これが寿司ベルト。

こちらは動作は上記と同じものの、定数回路と算術回路を使った別解の寿司ベルト。

算術回路で「Gの それぞれからRの

それぞれからRの それぞれを引く」をすると、

面白いことに「Gの鉄板からRの鉄板を引く」「Gの銅板からRの銅板を引く」…という動作になる。

それぞれを引く」をすると、

面白いことに「Gの鉄板からRの鉄板を引く」「Gの銅板からRの銅板を引く」…という動作になる。

定数回路にはベルト上に置きたいアイテムの種類と量(鉄板が20枚、銅板が20枚、鋼鉄が20個)をセットしておく。

もしベルト上の実際のアイテム数が「鉄板が19枚、銅板が20枚、鋼鉄が21個」だった場合、

GからRの各値が引き算されて「鉄板が1、銅板が0、鋼鉄が-1」という信号が出力される。

これをインサータのアイテムフィルターに設定すると、アイテムフィルターはゼロやマイナスの信号を無視するので鉄板だけがフィルターにセットされ、

チェストから鉄板が取り出されてベルトに補充される。

一方、ベルトの「ホールド(ベルト全体)」モードは分配器やT字型に合流する部分があると認識範囲が終わってしまうため、

複雑につながったベルト全体のアイテム総数を把握するのには向いていない。

そんな時は累積回路が役に立つ。

例えば、ベルトにアイテムを3個載せたときは「+3」、ベルトからアイテムを1個降ろしたときは「-1」という信号を出力させる。

累積回路は今までに入力された信号をすべて累積するので、3個載せた、1個降ろしたという今までの増減履歴を全部累積していくことで、

現在のベルト上のアイテムは(+3)+(-1)、つまり2個である、というようなリアルタイムの在庫数把握が可能になる。

あとはその数が「ちょうどいい数」より少ないときだけアイテムをベルトに追加する、要するに在庫を補充してやれば、

ベルトの上の在庫をちょうどいい量に自動で保てるというのが寿司ベルトの考え方である。

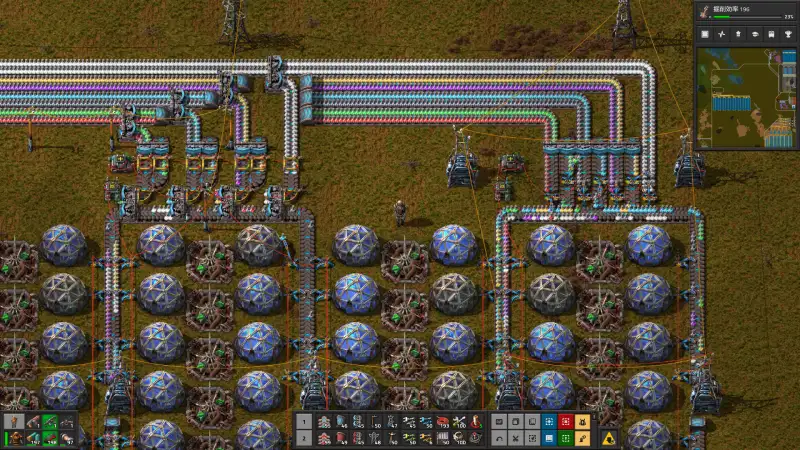

実際の例を見てみよう。以下の図は、研究所に寿司ベルトを使った場合の例である。

ここでは1本の寿司ベルトに7種類のサイエンスパックを混載している。

寿司ベルトにパックを載せる際は、たとえば「赤パックが+3」のような信号をインサータが出力するので、

これを累積回路(画像の算術回路2)に足し算する。

寿司ベルトからパックを降ろす際は、インサータは「赤パックが+1」のような信号を出力するが、

これは画像左の算術回路1にて-1を掛けられて符号反転されるため、

「赤パックが-1」というマイナス値に変換されたうえで累積回路に足し算されることで在庫の減少が把握され、

寿司ベルト上の現在のパック数がリアルタイムで把握可能になる。

補充側のインサータには作動条件として「現在のパック数<ちょうどいいパック数」が設定されているので、

この条件がYESになったときだけ補充が行われることで寿司ベルト上のパックがちょうどいい量に保たれる。

ビーコンをなくして小さめにした寿司ベルトサンプルの建設計画はこちら。

研究所は最大7種類のサイエンスパックを消費するので、通常であればベルトが4本必要になるのだが、

寿司ベルトなら1本のベルト上に7種類のパックを同時に送れるのでベルトを節約でき、見た目もシンプルにできる。

ちなみに上図で補充側のインサータが横一列ではなくジグザグに並んでいるのは、ベルトの左右にアイテムを分散させるためである。

インサータはベルトの自分から遠い側にアイテムを置くため、補充用インサータを横一列に整列させてしまうとベルトの片側に7種全部のパックが載ってしまう。

ジグザグに配置することでベルトの両側をバランスよく使うことが可能になる。

またこの仕組みなら同じ色のパックは常にベルトの同じ側に並ぶので、ベルトの両側に7色のパックがぐちゃぐちゃに混ざって流れる場合に比べれば見た目のカオス度が多少和らぐ効果もある。

なお寿司ベルトにおける「ちょうどいい数」は、ベルトの速さや長さ、そしてアイテムの消費速度が影響するので一概には言い難い。

実際に寿司ベルトを運用してみて、補充したアイテムの一部がベルトを1周して戻ってくる量を見極めよう。

全く戻ってこないなら足りていないし、ほとんど戻ってくるようなら多すぎる。

どんどん補充してもほとんど戻ってこないようなら、ベルトの速度を上げるかプラントの規模を小さくすることを考えよう。

いずれにせよ、プラントの稼働開始直後は大量にアイテムを消費するし、安定稼働に入れば消費速度は低下するし、

プラントが一斉に動き出した場合はあるタイミングでアイテムが一斉に消費されるなど減り方にムラがあるかもしれないので、

短期的な見た目ではなく時間をかけていい塩梅を探っていく感じで調整するのがよいだろう。

注意点として、工場長は寿司ベルトから直接アイテムを拾わないようにしよう。

インサータと違って工場長はレッドワイヤーに繋がれていないので、アイテムを拾っても在庫の減少が回路に伝わらず誤差が生じてしまう。

ちなみにこの画像の左側のように、インサータを使わずベルトだけで寿司ベルトを作ることもできる。

ただしこれには、停電時に正しく動作しなくなるという欠点がある。

停電が起きると算術回路が計算をしなくなるので、たまたま補充中(ベルトが稼働中)に停電が起きると復電までベルトが動きつづけて補充が続いてしまい、ベルトにアイテムが溢れかえってしまう。

インサータでアイテムを補充する場合は停電するとインサータ自体が止まるので、アイテムが溢れることはない

ちなみにベルトを使う場合、アイテムを補充するベルト(動く/止まるを切り替えるベルト)と、補充されたアイテムの数を数えるベルトを共用ないし隣接させるとカウントが正しく行われないようで、

時間と共にだんだん数字がずれていってやはりアイテムが溢れかえるため、上記画像ではこれらを1マス開けた別のベルトで行う対応を取っている。

Ver2.0 / DLC「SpaceAge」で追加された機能

V1.1→V2.0のバージョンアップにおける回路周りの変更点リスト。気づいた限りなので漏れがあるかも。

以下のリストで「🚀」の表示があるものはDLC「SpaceAge」の機能。表示がないものは2.0で利用可能。

全般

- レッドケーブル・グリーンケーブル

-

▼アイテムは削除された。

代わりにホットバーにレッドケーブル・グリーンケーブルボタンが追加され、ケーブルはアイテム消費なしで張れるようになった。

ちなみにこのボタン、レッドケーブルは「R」、グリーンケーブルは「g」を模したデザインになってるのが面白い。

▼ちなみに電柱間に電線を張る操作もレッドケーブル同様に電線ボタンが追加され、アイテム消費なしになった。

「銅線」は純粋な素材アイテムとして残った。

▼現地へ行かなくても、レーダー表示圏内であれば遠隔画面から直接ケーブルを張れるようになった。

▼回路を張った後に一部の設備を移設する場合、1.1では設備再配置後にケーブルを張り直す必要があったが、 2.0では設備をカット(CTRL+C)&ペースト(CTRL+V)する場合でケーブルが届く範囲に限り、ケーブルが自動で追従するようになった。 - 回路信号

-

▼既存の信号(アイテム信号・文字信号・色信号…)に、新たにレシピ信号や敵信号などかなり多数の信号が加わった。

2.0では組立機が回路制御可能になり、アイテム信号を入力するとそのアイテムを組み立てられるようになったが、 1つのアイテムを作るレシピが2通り以上ある場合には、レシピ信号を入力するとそれらを区別できる。

また2.0ではタレットが回路制御可能になり、敵信号を使ってタレットの攻撃優先目標を設定できる。 - 操作

- ▼回路設定のコピペは1.1では同じ種類同士でのみ可能だったが、2.0では種類を越えてもコピペが出来るようになった。 特に異なる種類の装置に同じ有効/無効条件を設定したい場合に便利。

信号出力系

- ベルト

-

▼既存の「パルスモード」「ホールドモード」に加え、新たに「ベルト全体のホールドモード」が加わった。

1本に繋がったベルト・地下ベルトに載っているアイテムの総数を信号として得られるので寿司ベルトが作りやすくなった。

今まではベルト全体を1マスずつホールドモードにすると2つのセンサー範囲に跨るアイテムが二重カウントされていたが、全体ホールドではこの心配はない。 - ロボットステーション

-

▼1.1では物流ネットワーク内のアイテム在庫数は取得できていたが、2.0では新たにアイテム要求未了数が取得可能になった。

例えば石炭50個を要求するチェストがあり、うち30個が既に配達済みの場合、残りの「石炭が20」が出力される。

要求チェストはもとより、バッファーチェストや工場長の個人物流の要求未了数も含むため、 工場長が物流ネットワークに出入りすると値が急に変動したりして、理屈はわかるが工場全体の自動把握と言う観点ではちょっと扱いづらい。

▼1.1では物流ネットワーク内のロボットの数を取得できていたが、2.0では新たにロボットステーション数も取得可能になった。 - ランプ

-

▼RGB任意指定でフルカラー発色が可能になった。

▼今まで色信号とは扱われなかった白・グレー・黒信号が色信号の扱いになった。

色指定なし発光・白色発光・黒色発光・消灯は、それぞれ全灯・減光・闇に包まれる(!?)・消灯で少しずつ見た目が異なる。

消灯よりも黒色発光のほうが暗いのはすごい話だが細かいことは気にしないで行こう。

▼ランプに「✅常に点灯」「色の設定(スポイトボタン)」が追加された。

回路を使うと回路の処理にCPUを消費してしまうため、 常時固定で光るランプは回路よりも上記を使うとちょびっとゲーム速度が改善するようだ。

なお、スポイトボタンの色指定と回路の色指定では同じ色でも後者のほうが少し暗めの色が出るようだ。特に白と黒ははっきり違う。 - 原子炉

-

▼ケーブルを張れるようになった。

温度を取得できるので、燃料の投入制御がしやすくなった。 - タンク

- ▼1.1では「流体は少ないほうへ自然に流れる」というFactorioの流体力学のためポンプを直結しないタンクの残量は1~24999の範囲に留まったが、 2.0では流体制御がリニューアルされ残量0や25000が前より容易に出るようになった。

- 電柱

-

▼1.1では回路に流れている信号を見るには回路を電柱に繋いでマウスを載せる必要があったが、

2.0では有効無効設定画面など多くの場所にアイテムアイコンとともに現在の信号の値が表示されるようになった。

流れている信号全部を見たい場合などは今後も電柱が有用。 - 駅

-

▼駅を信号で無効化した場合、1.1では列車は無効な駅を無視したり通過したり、走行中に駅が無効化されると緊急停車したりしていたが、

2.0では無効な駅は「列車数上限にゼロを設定した状態」と見做される。

このため列車が駅を通過することも緊急停車することもなくなり、 既にその駅に向かって走行中の列車は同じ名前の他の駅へ行き先変更するかもしれないし、それが出来ない場合は無効化された駅にもやってくる。

▼駅に優先度が新設され、回路で設定可能になった。同じ名前の駅が複数あるとき、優先度が大きい駅が優先される。 - ロケットサイロ

-

▼ケーブルを張れるようになった。

ロケットに積み込み中のアイテムの情報などが得られる。 - タレット

-

▼ケーブルを張れるようになった。

充填されている弾薬を読み込めるので残弾数の把握などに使える。 - 組立機・化学プラント・原油精製所・遠心分離機

-

▼ケーブルを張れるようになった。

機能は非常に豊富で、例えばアイテム信号を入力すると組立機がそのアイテムを作るようになる。

さらにその組立に必要な材料を回路信号として取り出せるので、組立機に材料を入れる要求チェストにアイテムを動的に設定するなんてこともできる。

遠心分離機内のアイテム在庫数が出力できるのでKovarex濃縮のウラン投入数最小限化も非常に簡単にできるようになった。

▼物流ネットワーク内に置かれた組立機は物流在庫情報にもアクセスできるようになった。

物流在庫が減った時だけ組み立てるような操作は1.1ではインサータで制御していたが、2.0では組立機単体で制御可能になった。 - レーダー

-

▼ケーブルを張れるようになった。

回路信号の無線送受信ができる。レーダーを2台以上配置し、1台に信号を入力すると、他のレーダーからその信号が出力される。

星間通信はできない。 - 定数回路

-

▼説明記入欄が追加された。

テキストを入力しておけば、回路になぜこの値を設定したのかをメモしておける。

▼レーダー圏内なら手の届かない場所にあっても設定変更可能になった。 - 算術回路

-

▼算術回路にレッドケーブルとグリーンケーブルを両方つないだ場合、1.1ではそれらのケーブルの信号が合算入力されていたが、

2.0ではチェックボックスでRとGを選択可能になり、選択したほうの信号だけを計算できるようになった。

Rの信号からGの信号を引く、なんてこともできる。両方チェックすれば今まで通り合算になる。

▼定数回路同様、説明記入欄が追加された。

▼定数回路同様、レーダー圏内なら手の届かない場所にあっても設定変更可能になった。 - 判断回路

-

▼1.1では複合条件判断(AND/OR)する場合、判断回路を複数使って組み合わせたが、

2.0では判断回路に複数の条件を設定し、1台で複合条件判断が可能になった。

▼1.1では条件がYESと判断された場合の出力は1つだけ設定できたが、2.0では複数の出力を設定可能になった。

▼定数回路同様、説明記入欄が追加された。

▼定数回路同様、レーダー圏内なら手の届かない場所にあっても設定変更可能になった。

▼算術回路同様、RとGの選択チェックボックスがついた。 - 物流チェスト

-

▼回路で有効/無効を設定可能になった。

無効のチェストは物流ロボットに無視される。 - 🚀選別回路

-

▼回路系新アイテム。

算術回路のように計算と入出力を行う。信号の並び替えなどが出来る。 - 🚀ディスプレイパネル

-

▼回路系新アイテム。

プログラマブルスピーカーの音が出ない版。代わりにアイコンと文字が出せる。

信号入力系

- インサータ

-

▼1.1では回路による有効/無効制御とフィルター指定は排他(選択式)だったが、2.0では両方設定可能になった。

▼すべてのインサータにフィルター機能が搭載された。

これに伴いすべてのインサータで回路からのフィルター設定が可能になった。 - ポンプ(汲み上げポンプは含まない)

- ▼フィルター設定が可能になり、回路で選択した流体だけを流せるようになった。

- タレット全般

-

▼ケーブルを張れるようになった。

有効/無効、および攻撃優先目標、優先目標以外の目標の無視が設定可能になった。

なお長距離砲タレットは有効/無効は設定できるが攻撃目標は設定できない。

蛇足

SpaceAgeについて私見を述べると、どうもこれは従来のFactorioの常識をぶち壊すことによって新規性を出していると個人的に感じる。

このため、従前のFactorioがとても気に入っていて常識を壊されたくない人には購入をお勧めしない。

よくあるゲームのDLCは、従前のゲームに追加の要素を30%くらい足す感じだが、SpaceAgeは30%どころじゃなく300%増える。品質も高い。

お勧めしないとは書いたが、品質とかコスパとかの観点ではSpaceAgeには何の心配もいらない。

-

例えばヴルカヌスはところどころ溶岩が顔を出し、初期段階では埋め立てられず地下ベルトでも越えられない。

従前のFactorioで「狭い土地で縫うようにベルトを引くより、広い土地に綺麗な工場を作ったほうが拡張性が高いよね」 のスタンスでプレイしていた人(まさに自分)は思い通りのラインを引けず頭を痛める。

ここを攻略すると超高速ベルトより速いターボベルトが手に入る。速度は速いが、輸送量では以下のスタックインサータには負ける。

いちおう溶岩を汲むだけで鉄と銅が無限生産できるのでその点はボーナスゲーム。 -

例えばフルゴラは廃材を分解してアイテムを生産するが、分解して得られるアイテムはランダムなため、

必要なものを手に入れたころには不要なものが山になっている。ここでは産廃の処分まで含めた自動化が強いられる。

もったいない症の人(まさに自分)はアイテムを処分する覚悟ができず、覚悟が出来た頃にはエベレストの如き産廃の山を前に膝をつく。

いちおう廃材から青基板だの電池だの結構いい素材がまさしく掃いて捨てるほど採れるのでその点はボーナスゲーム。

他の星では鉄や銅といった素材から加工を繰り返すほど成果物が高級になっていくが、 フルゴラでは逆に廃材から分解を繰り返すほど成果物が低級になっていくので、輸出産業が捗る。 -

例えばグレバはアイテムにことごとく鮮度が設定され、大抵のものが1~5分で腐る。

従前なら生産物が余るようなら工場ごと止めておけばよかったが、ここでは工場を止めるとアイテムが腐るのでラインから排出する機構が必要になる。

アイテムが多すぎるとラインが詰まって腐り、少なすぎると他のラインのアイテムが詰まって腐る。

動物系のアイテムは腐るとその場で敵が孵化するので工場が内側から破壊されるうえ、 アイテムは養殖で増やすので全部が腐ると仕込み直しになる。

工場を止めるのに安全対策と勇気と仕込み直しや維持機構が必要になるので強迫観念でゲームを進行することになり心が疲れる。

ここを攻略すればベルト上にアイテムを重ねて置けて輸送能力が格段に向上する新スタックインサータが手に入る。

それともうひとつ重要な点として、SpaceAgeを有効化すると1.1で遊べていた一部機能がリセットされたりSAで追加される素材を要求するようになるため、

従来の遊び方が一部できなくなる。これ結構痛い。

例えば長距離砲弾はヴルカヌスの素材が必要になるため、未攻略だと砲弾が作れなくなる。スパイダートロンも一旦消える。

また無限研究は(詳しく調べてないがぱっと見)全部リセットされるので研究を極めていた場合は原始時代からやり直し。

SA以前のマップをSAに引き継ごうとすると「できるけどお勧めしませんよ」と長文で警告されるくらいなので、

SAは全部いちからやり直す覚悟が出来てから買ったほうがいい。

Ver2.0.39で追加された機能

- 石の炉・鋼鉄の炉・電気炉・🚀リサイクラー

-

▼ケーブルを張れるようになった。

有効/無効を設定したり、炉内のアイテム数を出力したりが可能になった。 - 判断回路

-

▼出力値を指定可能になった。

v2.0では出力は「1または入力値」の選択式だったが、v2.0.39では「指定した値または入力値」の選択式になった。 - プログラマブルスピーカー

-

▼設定可能項目が増えた。

音量を回路から設定など。 - 回路信号

-

▼罫線や電池残量などいろいろな信号が増えた。

▼アイコンの見た目が変わった。

とくに「すべて」「いずれか」「それぞれ」が「*」の色違いから「∈」「∋」「≡」の記号に変わった。

Ver2.0.69で追加された機能

- 分配器

-

▼ケーブルを張れるようになった。

分配器で合流・分配する左右のベルトに対し、左から/右からの優先合流、左へ/右への優先排出を回路でそれぞれ有効/無効化できる。

アイテムフィルターも設定できる。

Ver2.0.72で追加された機能

- タレット類

-

▼電撃系タレットの「✅弾薬を読み込む」がなくなった。

チェックを入れても電気の量が読めるわけでもないのになぜかチェックボックスだけ存在していたので削除された。

使えなかった機能が削除されただけなので結果的には特に変更なし。 -

▼判断回路・算術回路・選別回路の電力消費が見直された。

電力不足下でも停電による機能停止が起きづらくなった。もちろん完全停電下では止まる。

基本編 > 入力・出力編 > テクニック編 > 算術回路編 > 条件回路編 > 実践例編 > 累積回路編

この記事を評価

この記事にコメント

- ...