ゼロから始めるFactorioの鉄道構築(便利な機能編)

[Factorio] [2025/02/05 23:00]

前回の記事までで、線路を引いて信号を置き、駅を置いて列車を発車させる一連の流れを紹介した。

ここまでくれば実用的な列車の運行には十分事足りるが、Factorioの鉄道には実はもっと便利な機能が用意されている。

ここでは鉄道に関する様々な機能を紹介したい。

2025/2/5更新:

記事をV2.0向けに更新しました。V1.1とV2.0の差分はこちらの記事にまとめました。

基本編 > 信号編 > 連動信号編 > 駅と発車条件編 > 便利な機能編

貨車にフィルタを設定する

チェスト等と異なり、列車の貨車にはフィルタを設定できる。

フィルタとは、貨車のアイテムマスごとに入れることができるアイテムを限定する機能で、

例えば電子基板のフィルタを設定しておけば、そのマスには電子基板しか入れることができなくなる。

これにより、1つの貨車に複数のアイテムを混載させやすくなり、工場にアイテムを効率的に届けることが出来る。

例えば生産力モジュールは、材料として電子基板(緑基板)と発展基板(赤基板)を5枚ずつ使用する。

そこで、ひとつの貨車に40あるマスのうち、20に緑基板、20に赤基板のフィルタを設定しておく。

こうすれば、ひとつの貨車には必ず同数の緑基板と赤基板が混載されるから、

どちらかが余ったり不足したりせず安定的な生産が期待できるようになる。

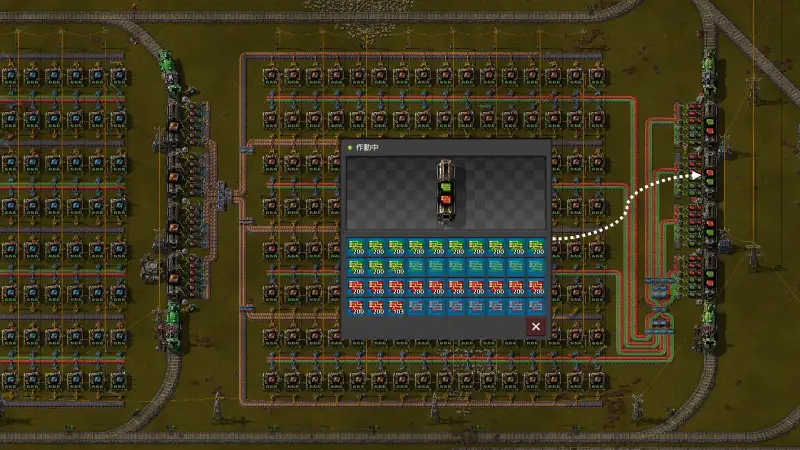

フィルタが設定されると上記画像のようにマスの背景が青くなり、アイテムが入っていないときもアイテムのシルエットが表示されるようになる。

フィルタを設定するには、貨車をクリックして貨車の画面を表示し、アイテムマスをマウスでホイールクリックしよう。

空のマスをホイールクリックした場合はアイテム一覧が表示されるので、そこからアイテムを選ぶとフィルタが設定される。

空でないマスをホイールクリックした場合は一覧が省略され、今入っているアイテムのフィルタが設定される。

フィルタを解除するには、フィルタが設定されたマスを再度ホイールクリックする。

マスをShift+右クリックするとそのマスのフィルタ設定を「コピー」、他のマスをShift+左クリックで「貼り付け」できるので、

同じフィルタ設定のマスをコピペで増やすことができる。

貨車そのものをShift+右クリックして「コピー」、他の貨車をShift+左クリックで「貼り付け」で、貨車丸ごとのフィルタ設定のコピペもできる。

注意点として、貨車にアイテムを積み込むインサータは貨車のフィルタ設定を見ずに積み込みをする。

例えば上記図のように貨車の全てのマスに緑基板と赤基板のフィルタが設定されていてもインサータはそんなもの一切気にせず、

手元にあるアイテムを何でも掴んで貨車に突っ込もうとし、入れられるマスがないとつっかえて積み込みが止まったりする。

このため積み込みを確実に行うには、インサータが余計なアイテムを突っ込まないよう手元に置くアイテムを限定したり、

普通の列車とフィルタ設定済み列車の駅を分けるといった工夫が必要かもしれない。

また貨車単位のフィルタ設定貼り付けをした場合、フィルタの状態と実際に入っているアイテムが食い違うケースも起きうるので注意しよう。

例えば銅板のフィルタを設定した貨車をShift+右クリックして設定をコピーし、

鉄板を積んだ貨車をShift+左クリックして設定を貼り付けると、銅板のフィルタなのに鉄板が入った貨車が出来てしまう。

余談だが、フィルタは工場長のインベントリにも設定できる。

警報機を設置する

これは私の体感だが、工場長の死因はバイターよりも列車による轢死のほうが断然多いと思う。

時速300キロで走る鉱石満載の列車に当たって死ぬなと言うほうが無理がある。

ここでは回路を使い、列車が近づいてきたら音を鳴らす警報機を作ってみよう。

やることは簡単で、プログラマブルスピーカーを作り、適当な信号と回路で結んでおく。

プログラマブルスピーカーをクリックして設定画面を開き、条件として「黄色=1」を設定しよう。

すると、列車が近づいてきて信号が黄色に光ると、プログラマブルスピーカーがけたたましく騒ぎ出す。

あとは、工場長がそれを聞いて線路から逃げれば死なずに済む。逃げなかった勇気ある工場長は死ぬ。

信号が黄色になると騒音を発する警報機と、信号の色を派手に投影し続ける踏切警光灯。

事故を防ぐ効果は気休めだが、線路を渡る工場長の警戒心を煽る“気高め”にはなる。

踏切を過ぎたすぐ先に信号を置いておくと、列車が踏切を抜けたらすぐに警光灯が緑になっていい感じになる。

ちなみに回路を使うと、列車が近づいてきたらゲートを閉める踏切遮断器を作ったり、列車を無理やり一旦停止させる信号なども作ることが出来る。

ただそれらの方法は、前頁の「同じ名前の駅を複数配置」とは相性が悪い。

回路で信号を赤に固定してしまうと、列車たちは「赤信号の出ている線路はできれば避けたい」という理由で別の駅を積極的に探してしまうのである。

状況と工夫の問題なので、ぜひ個々の場合に合う解決策を模索してほしい。

長距離のレールプランナーを使用する

線路を配置する際、手荷物からレールを取り出し設置済みのレールの上に重ねると、

緑色の矢印が表示される「レールプランナー」の状態になる。

この状態でShiftキーを押すとゴーストモードに変化する。

通常のレールプランナーは工場長の手が届く範囲でしか使用できないが、

ゴーストモードではマウスポインタが届く限り好きなだけ線路を伸ばすことができ、そのうえカーブなども自動で計算してくれる。

レーダーの周辺であれば、遠く離れた場所にマップ画面から遠隔でレールを引くこともできる。

ゴーストモードによって通常よりも長い距離までレールの計算がされた状態。

設置済みの組立機を自動的にカーブして避けるが、立ち木は一切配慮せず踏みつぶす傲慢な自動ルート計算をする。

ゴーストモードを使っているとときどきバグったみたいにおかしな線路の引き方をすることがあるが、

そういうときは大抵カーブレールよりもきついカーブを描こうとして、一周廻って戻ってくる線路を引いているはずである。

カーブを少し緩やかに調整してやるとうまいこといくことがある。

とは言え自分もゴーストモードのカーブ計算は使い方が難しいと思っているので、

まず直線の線路だけ引いて、直線と直線の間を繋ぐ感じでカーブを引くと少し楽になると思う。

ゴーストモードで設置を確定すると、計画された位置にレールのゴーストが敷かれ、

重なる位置にある自然障害物には自動で撤去マークが付けられる。

あとは建設ロボットとレールがあれば、全自動で建設が行われる。

ゴーストモードで思った通りにレールをひくのはなかなか難しいが、 森を線路で突っ切りたいときに木を自動で伐採してくれるのは結構便利なので、 工場長が携帯ロボットステーションを装備しているなら覚えておくと頼もしい機能である。

列車のグループ化をする

2つ以上の列車を同じ運用に就かせる場合、列車をグループ化しておくと、 1つの時刻表で複数の列車を運行することができる。

機関車をクリックすると左上にグループ設定欄があり、ボタンを押すとグループ選択画面が表示される。

そこから既存のグループを選ぶか、または新しいグループ名を入力すると、その列車をグループに所属させることができる。

または既にグループ化した機関車をCtrl+右クリックして設定をコピーし、

他の機関車をCtrl+左クリックして貼り付けることでも、他の機関車をグループに引き込める。

グループ内で時刻表は共通なので、どれかひとつの機関車で時刻表を変更するとグループの他の機関車にも同じ変更が反映される。

これなら機関車の時刻表をひとつずつ修正しなくても済むので運用が大幅に楽になる。

なお割り込みも同期されるが、臨時駅(割り込み機能による臨時駅も含む)は同期されない。

列車をタクシー代わりに使う

ゲームに慣れてきてマップが広くなってくると、工場長の移動に時間がかかるようになる。

ある程度までは自動車を使うのが便利だが、それ以上広くなってくると列車のほうが速いので、目的地に早く着ける。

そのうえ列車には自動運転機能が備わっているから、乗ったら行き先を告げてあとは放っておく、まさにタクシーの感覚で使うことが出来る。

列車をタクシー代わりにするには、まずタクシーを用意する。

機関車が1両あれば十分だが、トランク代わりに貨車を1両つけてよく使うアイテムを入れておくと何かと役立つ。

あとは前頁で記載した「臨時駅」の機能で、好きな場所を指定するだけである。

タクシーが駅に停まるとトランクの荷物をチェックし、不足分を自動で補充し過剰分を自動で取り出してくれる回路。

定数回路にトランクに入れるべきアイテムの種類と数量を指定しておく。

例えば搬送ベルトを100個入れておいてほしいときは「搬送ベルトが100」を指定する。

駅には「✅列車の内容を取得する」の回路設定が入っているので、列車が止まるとトランクの内容が信号に送り出される。

駅の信号を±符号反転して定数回路の信号と足し算するとアイテムの過不足が計算される。

(トランクに搬送ベルトが90個入っている場合、符号反転されて-90となり、定数回路の「搬送ベルトが100」に足し算されると「搬送ベルトが10」となる。)

あとはそれに応じてインサータが動き、搬送ベルトを10個掴んで積み込んでくれるという仕組み。建設計画。

(駅の回路は列車が自動モードで停車中のみ働くので、タクシーが手動モードになっていると回路が正しく動作しないことに注意。)

ちなみに、よく使う場所には臨時駅ではなく普通の駅(タクシー乗降場のような専用の線路と駅)を置いたほうが便利である。

タクシー乗降場駅の発車条件は「貨物アイテム数」を選び、貨物は未指定にしておく。

するとこの発車条件は絶対に満たされないので、目的地に着いたタクシーは勝手に発車して拠点に戻ったりせず、ずっとそこで待っていてくれる。

臨時駅でもないので時刻表から消えることもなく、次回使う時のために場所を覚えておいてくれる、まさに有能なタクシーになる。

タンク貨車と長距離砲車両

タンク貨車を使うと、液体や気体を列車で運ぶことが出来る。

これにより原油を製油所に運んだり、硫酸をウラン採掘場に運ぶことができる。

地味なところでは発電用の蒸気も運べるので、遠隔地で小規模に電力が必要な時に現地に発電機だけ置いて蒸気は持ち込みなんてこともできる。

タンク貨車の流体の出し入れにはインサータではなくポンプを使う。

線路に対して直角にポンプを置くと、列車が停まった時にポンプからホースが伸びて自動的に接続され流体がやり取りされる。

線路際にパイプやタンクを置いてもやり取りはできないので注意しよう。

通常であれば異なる用途の列車は駅と線路を分けたほうが管理が楽だが、

タンク貨車の列車の駅と通常の貨車の列車の駅は重ねて配置することもできる。

なぜなら、タンク貨車はポンプでしか、通常の貨車はインサータでしかアイテムをやり取りできないので、

同じ位置に貨車が停まってもアイテムのやり取りは自然と分別されるためである。

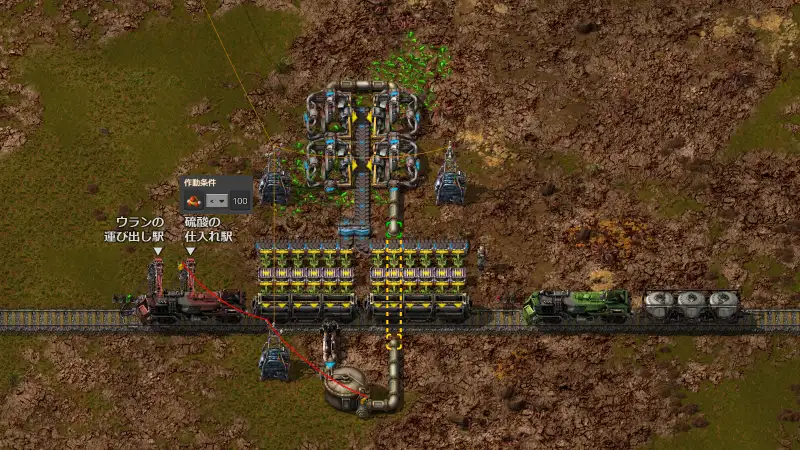

上の図はウラン採掘場の駅の例だが、「ウランを運び出す列車」とウランを掘るのに必要な「硫酸を仕入れる駅」

を重ねて配置することで駅の敷地を節約している。

なおこの図の硫酸仕入れ駅は回路でタンクと結ばれており、

硫酸が減った時だけ駅を有効化することで、硫酸が十分あるときは補給車が来ないように制御されている。

タンク貨車の取り扱いは通常の貨車よりだいぶ注意点が多い。

- タンク貨車と流体をやり取りするには、列車は自動モードで駅に停まっている必要がある。手動モードではやり取りできない。

- タンク貨車には1マスおきに計3つしか穴がないので、ポンプは多くても3台までしか接続できず、 ポンプの配置次第では穴の取り合いになることもある。

- タンク貨車は見た目ではタンクが3つ載っているように見えるが、

性能的には1タンクなので、3種類の流体を同時に運ぶといったことはできない。

(これは実装当初1貨車3タンクだったものが、のちに仕様変更で1貨車1タンクに変更された名残なので、見た目はちょっと紛らわしい。) - 列車の発車条件「貨物アイテム数」は流体の量を扱えない。

代わりに「流体量」という発車条件があるのでそちらを使おう。使い方は同じ。

ちなみにタンク貨車1両の流体量は、据え置き貯蔵タンク2基分の50,000である。

発車条件「貨物車両が満杯」「貨物車両が空」はタンク貨車についても問題なく使える。

また長距離砲車両を使うと、列車から長距離砲を撃つことが出来る。

これを使用して、工場を巡回しながら全方位に自動で喧嘩を売りまくる列車を走らせることが出来る。

砲自体が移動するので、工場各地に固定の長距離砲を置くよりも砲が少なく済み、砲弾の補給管理も楽になる。

長距離砲車両は貨車同様、走らせるには機関車に連結する必要がある。

砲撃はあくまで手動モードの停車中か、自動モードの駅停車中のみで、走行中や自動運転の赤信号停車中は砲撃を行わない。

停車してもすぐには動かず、約10秒の索敵タイムで射程範囲に巣かワームを見つけたときだけやっと攻撃動作を始めるので、

駅停車時間は最短でも30秒は見ておきたい。

攻撃対象は巣かワームのみで、ただのバイターなどを攻撃しない点は固定の長距離砲と同様である。

なお通常の貨車は長距離砲弾を40発しか運べないが、長距離砲車両は100発運べるので、大容量給弾車としてもメリットはある。

ただし給弾のために停車すると砲撃も開始されてしまうので、固定の長距離砲より敵側に停車すると思わぬ範囲を砲撃する可能性がある。

遠方照準器を使って手動砲撃を行う場合、 各地に固定砲台をいくつも置いているとそれぞれがバラバラに砲撃するため着弾タイミングがずれてバイターが散って戦果が下がりがちだが、 遠方照準器で砲撃を予約した後に近くに長距離砲列車を呼び寄せると、 停車と同時に一斉砲撃が始まるため同時着弾の絨毯爆撃が可能になり、砲撃がちょっと楽しくなる。

回路で制御する

駅を回路に繋ぐと、駅を一時的に無効化して列車が来ないようにできる。

これによって、例えば運び出す鉱石が少ないときは採掘場の駅を無効化して列車を他の採掘場に重点的に振り向けたり、

逆に工場でアイテムが少ないときだけ駅を有効化することで材料補給用の列車を呼びつけるといったことが出来る。

駅の列車数上限を自動的に増減させることもできる。

また信号に回路を繋ぐと、回路の情報で信号を赤に固定したりできる。

これにより踏切を作ったり、特定の場所に列車が来ないようにできる。

駅や信号に回路を繋ぐことで、列車の貨物の情報、駅に停まっている列車のID、駅に向かってきている列車の数、 点灯している信号の色を回路情報として取得でき、このページでも既に触れたとおり踏切警報器を作ったり、 列車に自動でアイテムを補給する駅を作ることができる。

回路の紹介は専用のページを設けているので、回路編にて。

その他の雑多なトリビア

項目を立てるほどでもないが、覚えておくとよいかもしれない知識。

-

列車に前後両向きに機関車をつなぐと、自動モードでも前後どちらにでも走れる列車になる。

ただし、自動モードの機関車はあくまで前向きにしか加速できないので後ろ向きの機関車はアクセルオフで引っ張られるだけになり、重いので加速が悪化する。

また進行方向の切り替え(スイッチバック)は時刻表に従って停車した際のみ可能。駅のない場所や時刻表にない駅で自動でスイッチバックする機能はない。

列車は進行方向から見て線路右側の信号を見るので、進行方向切り替え後は切り替え後の右、つまり切り替え前の左側の信号を見るようになるので信号配置に注意。 -

線路際にアイテムを置こうとすると白い枠で車両停止位置が表示される機能は、デフォルトでは5両分だが、設定画面で変更できる。

(設定⇒インターフェース⇒その他⇒列車の表示枠数)

いつも使う列車の長さに合わせておくと便利。 -

機関車より前に貨物車両をつけることが出来る。ただし、速度がちょっと遅くなる。

駅には、ちゃんと(機関車ではなく)先頭車両を基準にぴたりと止まる。 -

自動走行中の列車にマウスを当てると、進もうとしている進路が線路上に三角形で表示される。

三角形の色は信号の色を表している。 -

列車は赤信号に差し掛かると手前で停車するが、赤信号の原因が自分自身の場合は赤信号を突破する。

例えば列車が20両編成くらいあり、線路が270度ループになっていて、自分の列車のしっぽが交差点内に残っているせいで赤信号になっている場合、 列車はその赤信号を突破して自分自身に突き刺さる。

普通はそんなことにはならないと思うが、ラウンドアバウト(環状交差点)の通過中に運悪く駅が回路で無効化されて目的地が変更された場合などに起きるかもしれない。

列車が11両編成以下であれば、最小半径のカーブを1周してもしっぽが先に抜け切るので衝突は起こらない。 -

列車に乗っているとき、Gキーを押すと近接している他の列車と連結できる。同様にVキーで解除できる。

使い方はちょっと難しい。Vキーを押したときは、先に後部の連結が解除され、もう一度押すと前部の連結が解除されるようだ。

Gキーを押したときは前後両方が一度に連結される。 -

列車数上限は、目標駅に向かって走行中の列車はもちろん、既に目標駅に到着して停車中の列車もカウントに含む。

発車条件を満たした時点でカウントから外れる。

その駅に現在何本の列車が向かっているか、その駅の現在の列車数上限が何本かは、 駅にマウスポインタを当てたとき表示される情報画面の「列車の停止予定数制限:1/2」のような表示で確認できる。 -

自動モードの列車の貨車を連結したり外すなど編成を変更すると、列車の自動モードが解除されてしまう。

これはモードを変更したつもりがないのに勝手にモードが変更されてしまうという意味で直観的でないためトラブルのもとになりがち。

例えば回路が繋がった駅に停車中の列車を手動モードに変更すると駅が信号を出力しなくなるため回路が誤作動したり、 列車数上限の設定された駅に停車中の列車を手動モードに変更すると列車数のカウント対象外になるため追加で1本列車が来てしまったり、 走行中の列車の貨車を間違って回収してしまうと運転手不在の手動モードになって暴走する。

迂闊にやると後始末が面倒なので連結解放は大いに気を付けよう。 臨時駅の機能を使って列車を安全な場所に停車させてから作業するのも一つの手。 -

事故で車両が破壊された列車も自動モードが解除され、惰性走行ののち自然停車する。

惰性走行中は手動モード状態なので、区間に予約を入れることもなければ赤信号も突破できる暴走状態になる。

ダメージを負っただけなら自動モードは解除されずそのまま走り続ける。 -

時刻表で設定できる駅の発車条件「経過した時間」「非アクティブ」の停車時間はスライダーで0~120秒に設定できるが、

キーボードから数字を直接打ち込むことでもっと長い時間を設定できる。

やってみた限り864万秒(100日経過後に発車)は設定できた。

1000日までやると入力値と表示値が一致しなくなったので上限はよくわからない。 -

防壁のゲートにレールを重ねて配置できる。

ゲートは回路で制御しない場合は自動ドアとなり、列車が近づくと自動的に開いて列車を通す。

回路で制御するゲートは自動ドアではなくなるので、列車が来たらゲートを開けてやらないとぶつかる。 -

自動モードの列車は目的地までの経路を自動的に考えて走るが、

経路計算は「目的地までの実際の走行距離」に「加重」を加えた距離の最短ルートを選択して走っているらしい。

加重とは、具体的な値は開発者の匙加減なのでここでは例え話として、赤信号は1つにつき50m上乗せするとかそういうことである。

とりわけ駅は加重が非常に重いようで、列車は経路の途中に駅があると凄まじい遠回りをしてでもその駅を避けようとする。

もし列車たちが思った通りの経路を通ってくれない場合は、本来通ってほしい経路上に加重になりそうなものがないか疑い、 可能なら取り除いたり、駅は本線に直接置かず側線に置くようにしたら何か起きるかもしれない。 -

列車が駅に停車したとき、貨車がカーブレールや斜めレールにかかっていると貨車のフタが閉じたままの表示になる。

単に表示の問題なので、それさえ気にしなければインサータでアイテムの出し入れは可能。 -

自動モードの列車が燃料切れを起こすと、ゲーム画面下部に警告が表示されるので気づくことができる。

手動モードは対象外。 -

貨物車両は長さ6マス×幅2マスの大きさがあり、通常の1×1マスのチェストと比べて格段に大きいので、これを生かして

「入れた直後に6マス先から取り出すことが出来るチェスト」「インサータを10個以上取り付けて同時に出し入れできるチェスト」

といった特殊なチェストとしても使える。

さらにアイテムフィルタも設定できるので、アイテムの数を個別に制限できるのも通常のチェストにはない強み。 -

線路に信号を配置したあと線路だけ撤去すると信号が残る。残った信号はエラー状態になり、信号の各色が一定時間おきにループ点灯する。

クリスマスにはちょっとした電飾に使えるかもしれない。ちなみにエラー状態の信号は回路を繋いでも信号を出さない。 -

連結していない(1両の)列車はマウスを合わせてRキーを押すと前後を反転できる。設置し間違えた時に便利。連結後は回らなくなる。

ちなみに機関車は前後の形がはっきり違うが、貨車も反転させると微妙に色が変わるので前後の区別があることが分かる。

「到達経路が見つかりません」のトラブルシュート

ありがちと思われるパターン+正常パターン。上から順に、

① 線路が切れている。

一見繋がっているがよく見ると線路が途切れている。

線路が重なった部分でミスりがち。拡大してみて、線路に車止めが出来ていないか確認しよう。

② 駅が逆向き。

駅には向きがある。列車は列車から見て線路の右側にある駅にだけ停まれる。

線路の左側に駅がある場合、列車はどこかでUターンして駅を右側に見る形で停まろうとするため、Uターン場所がないと到達不能エラーになる。

駅は、「自動運転の列車に、停止位置と停止方向を教えるための装置」と覚えよう。

もし駅に停止方向を指定する機能がなかったら?列車が設計意図と逆向きに停まって、工場長は多分今以上に頭を抱えることになる。

それを思えば「列車は必ず、駅を線路の右に見て止まる」というルールを決めた開発者にむしろ感謝したくなるはずだ。

③ 信号が逆向き。

駅同様に信号にも向きがある。列車から見て線路の右側の信号だけが有効。

線路の片側だけに信号を置くと、その線路のマスはその信号を右に見て前に進む方向への一方通行になる。

双方向通行にしたい場合は、1つの線路のマスの左右に2つ対になるように信号を置く。

④ 列車数上限に達しているか、回路で駅が無効になっている。

同じ名前の駅が複数ある場合、列車はそのうち「列車数上限に達しているか、

回路で無効になっている駅」を除いて最も近い駅を探す。

除かれずに残った駅が全部到達不能な駅だった場合到達不能エラーになる。

⑤ 自動モードの列車はバックできない。

自動モードの機関車は前進限定。

逆向きの機関車を連結すれば逆向きにも走れるが、そのときはその進行方向から見て線路の右側に駅を置く必要がある。

なお進行方向の切り替えは時刻表上の駅停車時のみ可能なので、それ以外の場所でスイッチバックする自動運転も到達不能エラーになる。

⑥ エラーなし。

正しい配置パターン。

エラーが起きた場合は、前頁にも書いた臨時駅を設置するの方法で問題個所を洗い出そう。

エラーが出ている機関車をクリックして、そこから目的地に向かっていくつか臨時駅を設置してみよう。

途中で経路計算がおかしくなった場合は、その直前の臨時駅と問題の起きた臨時駅の間に原因がある。

地図をズームしてもっと細かく臨時駅を置き、原因の正確な場所を突き止めよう。

Ver2.0 / DLC「SpaceAge」で追加された機能

V1.1→V2.0のバージョンアップにおける鉄道周りの変更点リスト。気づいた限りなので漏れがあるかも。

以下のリストで「🚀」の表示があるものはDLC「SpaceAge」の機能。表示がないものは2.0で利用可能。

線路

-

いままでは8方位だったカーブレール・直線レールが16方位に細分化された。

これによりカーブレールで信号を置ける場所が増えたほか、 v1.1では並行する線路間の分岐合流は間に線路2本分の隙間が必要だったがv2.0では隙間なしでも分岐合流可能になった。 -

カーブレールの半径が線路1本分広がった。

新旧カーブレールを並べると虹のように旧カーブレールの外側に新カーブレールが隣接並行する感じになる。 -

v1.1のマップを読み込んだ場合、v1.1時代に設置済みの線路は「旧レール」として「新レール」とは区別される。

カーブのみならず直線のレールもすべて区別される。

レールとしての機能は同じで、混在していても走行に支障はないが、 旧レールに新レールを合流させようとするとたまに接合しない場合があるので、その際は周辺を新レールに張り替えるとよい。

旧レールを一度剥がしてアイテム化し線路を引きなおせば新レールになる。 -

🚀高架が追加された。ヴルカヌスを攻略してアンロックが必要。

高架は崖などの地面要素を跨いで線路を敷くことができる。

反面、数マスおきに橋脚が必須なうえ、橋脚自体がそこそこ大きく崖に重ねられないなど設置制限もあるので、 高架があれば線路は完全に自由だと思ってると肩透かし食らう。

崖程度なら高架で越えるより崖を爆破したほうがよっぽど楽。

タンク貨車

- 容量が25k→50kに倍増。

機関車

-

色を決めるスポイトボタンに「✅目的地の駅の色を使用」が追加。

駅を発車する際に機関車が次の駅の色に塗られるので向かう先が分かりやすくなる。

v1.1時代のマップをv2.0で読み込むとなぜかデフォルトで✅がONにされるため、 今まで機関車の色で列車を区別していた場合(まさに自分)は読み込んだ瞬間に区別不可能になる。

(v1.1時代に設置済みの貨車も機関車同様に色がつく。v2.0時代の貨車には色がつかない。Shift+クリックの貨車設定のコピペで着色有無を引き継げる。) -

時刻表画面に「遠隔運転」ボタンが追加。離れた場所の列車を手動運転できるようになった。

遠隔運転を開始しても自動運転モードは解除されない(手動運転できない)ので乗ったらまずはモード切替を忘れずに。

(遠隔運転開始したら自動で手動モードに切り替わって欲しい…。) -

燃料切れの列車に工場長が乗った場合、v1.1では何もできなかったが、v2.0では移動キーで微速運転できるようになった。

工場長が乗った列車が高架上で燃料切れを起こした際に降車不能で詰むのを防ぐための機能。このため遠隔運転は微速運転の対象にならない。

貨車単体も同じ操作で運転できる。 -

発車条件の種類が大幅に増加。

既存の条件に加え、燃料の状態、駅の満杯状態を条件に発車できるようになった。 -

時刻表に割り込み機能が追加された。

駅を発車する際か自動運転モードに切り替えた際、指定した条件が成立していると、指定した臨時駅を次駅として時刻表に自動挿入する。

たとえば「燃料がない場合、スタンドへ立ち寄る」が可能になる。

また「行き先駅が列車数上限に達している場合、駐車場に入る」をすれば、目的駅が上限未達であれば直行するが上限到達の場合は待機列に入れさせることも可能。 -

列車をグループ化できるようになった。

同じグループに属する機関車の時刻表は共有され、編集すると他の機関車にも反映される。

臨時駅(割り込み機能によるものを含む)はグループに共有されない。 -

目的駅がない場合に経路無しエラーが出るようになった。

時刻表に「xxx駅」を追加したあとすべての「xxx駅」が撤去された場合、 v1.1ではxxx駅をスキップして次の駅へ向かっていたが、v2.0では列車がエラーで停車する。 -

インサータで機関車から燃料を抜けるようになった。

すべての機関車の燃料を石炭から固形燃料にアップグレードしたくなったような場合、 v1.1では既存の燃料を使い切るか手動で抜いて新燃料を詰める必要があったが、v2.0では自動で可能になる。

基本編 > 信号編 > 連動信号編 > 駅と発車条件編 > 便利な機能編

この記事を評価

この記事にコメント

- ...